보통 민가에서 일반적으로 쓰이는 소반의 크기는 그 너비가 50센티미터 내외이다. 이 너비는 한 사람이 소반을 받쳐 들고 부엌에서 마당을 지나 대청을 오르고 그곳을 건너 안방이나 사랑방으로 옮겨가는 데 과다한 힘을 쓰지 않도록 계산된 크기이다. 곧 보통 성인의 어깨 넓이를 넘지 않으며 양팔에 부담을 주지 않도록 생활의 경험과 지혜가 표출해 낸 수치인 것이다. 높이도 25~30센티미터 내외로서 몸을 심하게 구부리지 않고 팔을 움직이는 데도 불편함이 없었다.

용도에 따라 소반의 규격은 다양해진다. 다상(茶床)이나 술, 약, 과일, 과자를 위한 소상(小床)은 규격이 작으며, 두셋이 둘러앉거나 돌상과 같은 특별한 상인 두레반의 경우처럼 넓이가 넓은 것도 있다. 그러나 모두 운반하기 쉬운 규격을 벗어나지 않는다.

이처럼 운반을 위한 동구(動具), 더우기 무게가 묵직한 유기나 도자기를 얹어 날라야 하는 기능 때문에 소반은 구조적으로도 특징이 있다. 곧 소반을 만드는 제목은 가벼우면서도 튼튼한 은행나무, 가래나무, 피나무, 오동나무, 소나무 등이 선택되었고 무게를 지탱하기 위하여 목재의 연결 부분을 지혜로운 짜임으로 튼튼하게 짜 맞추었기 때문에 가는 다리가 무거운 반을 지탱할 수 있는 역학적 구조가 채택되었다.

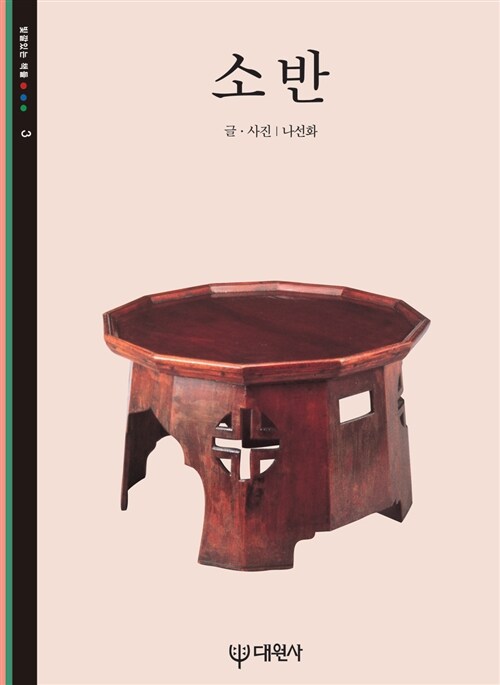

운반 기능을 위하여는 기물을 놓는 천판이 밖으로 나와 별도의 손잡이 없이 양손으로 잡을 수 있도록 설계하고 무게를 받치는 다리는 구조적으로 튼튼하게 하되 시각적으로 안정감을 주고 유려함을 기하기 위해 운각(雲脚)을 끼웠다. 다리는 호족(虎足), 구족(狗足), 마족(馬足) 등 여러 가지 모양으로 디자인하고 죽절(竹節)이나 초형(草形)의 풍혈(風穴)을 달아 장식하기도 하였다.

소반은 위와 같은 기능을 위한 고안 외에 장식을 위하여도 여러 가지 방법을 사용하였다. 소반의 장식으로는 목리(木理)가 아름다운 것을 골라 소반의 반면(盤面)으로 사용하기도 하고 표면에 생칠(生漆), 주칠(朱漆), 흑칠(黑漆), 투명한 식물성 유칠(油漆)을 하여 표면을 장식하기도 했다. 이런 칠은 표면 장식의 효과뿐 아니라 목재의 부식을 방지하는 보존의 지혜이기도 했다.

대구에서 경주로 출퇴근하던 시절, 퇴근 후 장터 술집에서 직장 동료와 함께 마시던 막걸리가 생각난다. 그때 주모가 내오던 상이 개다리소반이었다. 술과 술잔, 반찬 한 두 가지가 전부였지만 그 소반을 앞에 두고 얼마나 많은 대화가 오갔던가. 지금은 아득히 먼 추억 속의 풍경이다.